Календарь — это упорядоченный счет времени, выработанный обществом на основе наблюдений природы и длительного хозяйственного опыта.

Виды календарей. Типы календарей в России

Гражданский календарь на Руси

Большой маскарад в 1722 году на улицах Москвы с участием Петра I и князя-кесаря И. Ф. Ромодановского. Акварель В. Сурикова (1900)

На Руси в течение долгого времени существовало три календаря: гражданский, церковный и народный (аграрный), которые не всегда совпадали. Встреча нового года по гражданскому календарю в древности приходилась на 1 марта, что мало соответствовало ритму хозяйственной жизни. Церковный календарь открывал год 1 сентября. В 1348 г. на православном соборе в Москве было определено, чтобы и гражданский, и церковный год начинался с 1 сентября. Этот порядок длился до эпохи Петра I. Указом от 15 декабря 1699 г. новый год стал исчисляться с 1 января. Петр I ввел в России юлианский календарь, в то время как большинство европейских стран использовали более точный григорианский. В связи с этим Россия в XX в, «отстала» от Европы на 13 суток. В 1918 г. декретом Совнаркома был осуществлен переход на григорианский календарь, так называемый новый стиль. Православная церковь не приняла этот переход и продолжает вести летосчисление по юлианскому календарю и в наши дни, что приводит к несовпадению времени празднования основных христианских праздников в Европе и России.

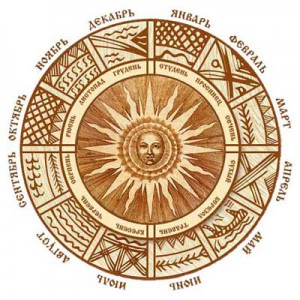

Аграрный календарь на Руси

Народный аграрный календарь опирался на смену времен года, а основными его вехами были дни весеннего и осеннего равноденствия, зимний и летний солнцевороты. Новый солнечный год по этому календарю начинался тогда, когда, по мнению крестьян, солнце поворачивало к новому свету, в дни зимнего солнцеворота. При определении сроков и продолжительности времен года русские крестьяне опирались на реальные климатические условия России. Зима у них была самым длинным временем года. Ее начало приходилось на первые числа октября, а конец — на последние числа апреля. Весна заканчивалась в двадцатых числах июня, а лето — в конце июля, затем начиналась осень.

Народный календарь отмечал праздничное и будничное время, начало и конец важнейших сельскохозяйственных работ, дни совершения различных ритуалов и проведения религиозно-магических действий. Вместе с тем он представлял собой своего рода народную энциклопедию, рассказывающую об устройстве мира, о природе человека, об общественном устройстве. Все эти знания находили свое выражение в приметах, присловьях, пословицах, песнях, притчах, легендах, заклятьях, приуроченных к тем или иным дням, неделям годового круга.

Народный календарь, возникший в глубокой древности, был пропитан язычеством. Все, что окружало человека, было одушевлено благожелательной или злой силой, доставляло радость или печаль. В календаре наделялись свойствами живых существ солнце-батюшка, земля-мать, месяц-молодец, весна-молодица, зима-белолица, осень-водяница. Названия праздников нередко включали эпитеты, не имевшие ничего общего с христианским содержанием, они могли быть святыми, светлыми, чистыми, благими. Недели имели свои персональные названия: пестрая, всеядная, сырная, зеленая, постная и др. Для обозначения праздника широко использовались цвета: дни бывали белыми, красными, черными, зелеными. Также дни могли быть мужскими и женскими, молодыми и старыми, мертвыми и веселыми, толстыми и голодными, теплыми и холодными.

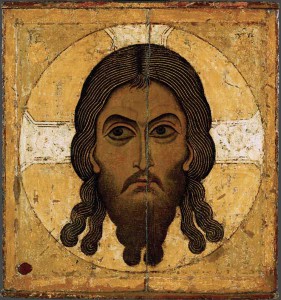

Церковный календарь на Руси

Православная икона «Спас Нерукотворный». Великий Новгород. Вторая половина XII века. Государственная Третьяковская галерея.

Принятие христианства на Руси в X в. и распространение его в народной жизни в XV—XVI вв. привело к овладению русскими крестьянами церковным календарем, в котором каждый день посвящен одному или нескольким святым. Святцы оказались очень нужными. С их помощью русский крестьянин превратил свои знания о мире и природе в удобную систему летосчисления. Они стали основой для систематизации привычного языческого мира, практического крестьянского опыта.

Христианские святые в народном сознании получили свои определенные обязанности. Одни должны были заботиться о здоровье людей, другие присматривать за скотиной, охранять ее от диких зверей, третьи должны были отвечать за домашние работы или нести ответственность за состояние природы. В благодарность за эти «услуги» крестьяне оказывали святым различные почести: праздновали их дни, ставили свечи в церквах, приносили подарки и жертвы. Таким образом, в народном календаре XIX в. переплелись язычество и православие, языческое и христианское осмысление мира.

Народный календарь существовал и развивался в устной форме: от отца к сыну, от бабушки к внучке. Однако уже в XVII в. существовали «заветные, колдовские тетрадки», в которых народные знания, народный опыт фиксировался письменно. Наряду с ними в русских деревнях были и деревянные календари, на которых специальными нарезками отмечались месяцы, недели, дни, праздники. «Знатник» — умеющий разбираться в этих зарубках человек — всегда мог сказать односельчанам, «когда сеять, когда жать, когда в скирды метать», когда какого святого почитать.

Источник: Шангина И. И. Русские традиционные праздники. Спб., 1997